Mさんは終戦当時24才、庄原実業学校の教師で、動員命令により広島逓信病院で被爆者の救護活動にあたっていた。

彼女の手記を最初に取り上げるのには、2つの理由がある。一つは最も読みやすかったこと。もう一つの理由は本稿の最後に述べる。

読みやすいとは、整理された明晰な文章であるだけでなく、書き手の心情が現代感覚に最も近いように思えて、違和感がなかったからである。

あの頃の大日本帝国は、国の根幹目的をはき違え、天皇一神教を奉じるカルト国家であった。端的に言って、オウム真理教団を国家にしたようなもので、天皇/軍部が教祖、政府は教団幹部、教育勅語が聖典・教義であり、全国民が従順な信者になることを強要された。教祖や幹部の命令には絶対服従するしかなかった。

22の手記を読んだ印象では、多かれ少なかれ、とりわけ戦中に思春期後半を過ごした世代は、洗脳されて従順(熱心)な信者にさせられている。「熱心な信者」だった人の手記を読むのは辛いものがある。

それに対してMさんは、あの時代への疑問をずっと持ち続けていたように見える。彼女がまだ小学生の頃、(恐らくは満州事変への)出征兵士を送る折のエピソードを記している。

『最後の別れの挨拶は「生きて再び帰ろうと思っていない。僕の命は天皇陛下に捧げます」という決まり文句であった。中に一人だけAさんは「年老いた両親と恋人を残して出征する事実に悲しい。後髪を引かれる想いで一杯です」と涙を流された。村人達が何と女々しい挨拶だと、話題にしていた事を覚えている。

当時誰もがAさんの様な気持ちであったけれど、本音が言えない時代であった。若し国民凡てがAさんのような人達ばかりだったら屹度(きっと)愚かな戦争なんか起らなかったかも知れぬと私は思う。』

このような『心に残るいくつかの記憶』で手記は構成されており、その一部を紹介していく。

広島の女子大に在学中、軍からの要請で様々な奉仕をさせられた。その一つに、宇品の陸軍司令部で厳格な監視下での宛名書きがあった。戦後数十年経って、その封筒には召集令状が入れられたのだと初めて知り、大勢の人を戦場に送ったことに身も震えたという。

庄原実業学校に勤務し始めた年に太平洋戦争が始まり、お上の指示で食糧増産、土地改良工事、松根油取りに追われる。やがて男子は特攻隊に志願したり、(呉の東隣りにある)広の軍需工場に男子も女子も徴用され始める。広は海軍最大の航空機開発拠点であり、生産も行っていた。

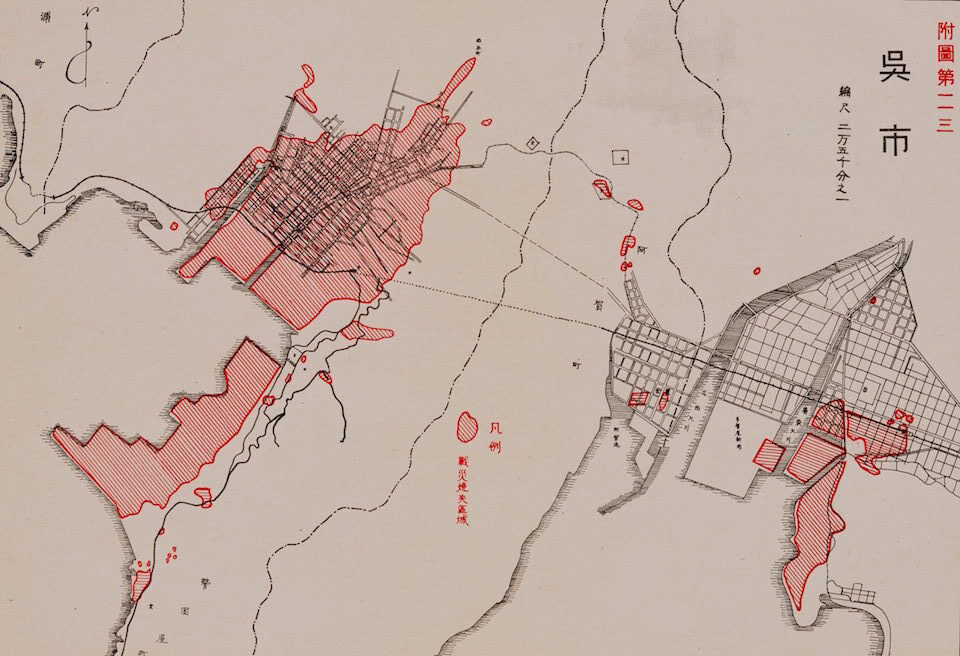

生徒の慰問のため、大きな荷物を背負って広に向かう。汽車内放送で、B29が広方面に向かっていると聞き、手前の呉で下車し、最寄りの防空壕で空襲をやり過ごす。空襲が収まった夕方、徒歩で日暮れの峠道を越えた。広に着くと、工場は壊滅。ただし生徒は防空壕に避難して全員無事。乗っていた列車は爆風で横転し、死者多数であった。

Mさんが歩いた峠道(中央上)は、当時(急勾配の)市電ルートだった。現在は県道になっている。鉄道は中央のトンネルを通る。

この日は1945年5月5日。「この世界の片隅に」の設定では、北條すずの舅・円太郎は広海軍工廠に勤務する技師で、空襲で負傷した。実は筆者の義母もまた、この広海軍工廠に動員されていた。幸か不幸か、体調を崩して、空襲前に義祖父が連れ帰っていたという。

呉への空襲は、工廠 6月22日、市街 7月1~2日、軍港 7月末に5日間と続いた。すずが右手を失い、晴海が命を落としたのは、6月22日の空襲による時限爆弾である。

1945年8月6日、庄原実業学校での朝礼中に、Mさんは広島市方向に『すごい閃光』を見た。爆心地からは直線距離で72km離れている。正午のニュースで、『すごい威力の爆弾』と知る。夕方、大勢の被爆者が臨時列車で庄原に送られてきた。駅で出迎えて、『まるで地獄絵から抜け出したかと思われ』る姿に戸惑うばかりであった。8月9日まで、生徒らと看護の手伝いをした。

8月10日に、救護の動員命令により生徒100名と共に広島に向かう。ここからはあまりに惨い(むごい)描写になるので、あえて記さずに、映画「ひろしま」を紹介しておく。

この映画は、広島県の市民や労働界の全面的な協力で、1953年に製作され、原爆被害を最もリアルに描いたものである。しかし「反米色が強い」として、ごく限定的にしか上映されなかった。現在はYouTubeで 公開されている。救護のシーンは、50分ごろから始まる。

Mさんたちは、治療の施しようがない多くの人を精一杯手当したが、次々と亡くなった。『日没を待って、川土手にて茶毘に付された。私達が数日間手を差し延べた方々が白い煙となって空高く天国に昇って行かれる。私達は何時までも空を仰いでご冥福を祈った。』

玉音放送のことは翌日知り、『ただ涙がポロポロとこぼれた』が、気を取り直して今まで通り患者に接したという。救護活動は8月25日まで続いた。

彼女の手記は次のように締めくくられている。

『私の青春は荷物を背負って、暗いトンネルの中を彼方に光る出口を求めて、ひたすら這って出てやっと荷物を降ろしたようなものだ。そして戦後五十年を迎えて、今やっと荷物の中味を開いてほっとしている。』

この本の題名は、ここから採られたのであろう。

「「重荷五十年」1.私の青春 - 学徒動員/空襲/原爆 –」への1件のフィードバック