リニアモーター方式の概要

右図は、リニアモーターの概念図で、ふつうのモーターを直線上に展開したものである。内側の回転子に相当するのが車両側の超電導磁石(SCM=Super Conducting Magnet)であり、外側の固定子に相当するのが地上側の駆動用コイルで、品川—名古屋間 286kmの軌道全線に亘って設置される。そのため、駆動用の電力設備・配線も含めて、初期設備投資も維持費もかなり高くなる。

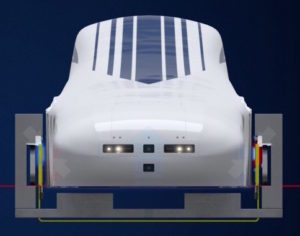

左図は、凹型の軌道(灰色部分)に収まった先頭車両を示す。軌道の側面内側には、浮上・案内コイルと推進コイルの2種が重ねて設置されている。

左下図は分かり易い断面図で、多くの重要な情報が盛り込まれている。元リンクは消失し、今は個人ブログに残るのみ。注目すべきは、なんと車輪が3+1種類もある!!(もう1種は案内車輪の後ろに隠れている)

浮上・案内の仕組みは巧妙である。列車(つまりSCM)が速く通過するだけで、浮上・案内コイルに誘導電流が流れて、台車を持ち上げる力と、左右中央に保つ力が働く。

150km/h以上で支持車輪(ゴムタイヤ)を持ち上げると、車体は少し沈んで浮力と釣り合い、軌道から約10cm浮いて走行する。

最も優れた点は、走行中に(推進コイルの電力が)全停電しても、慣性で進む間は車体は浮上し、左右中央に保たれたままであることだ。支持車輪をすみやかに降ろせば、安全に止まれる。浮上走行中は、地震に強いと期待される。

この点に惚れ込んで当方式を採用したのであろうが、技術の選択には常にマイナス側面も伴う。本件では、まるでパンドラの箱を開けたように、様々な課題・問題が付随的に発生する:

主な課題・問題・懸念点

a. 低速では浮上できないので、支持車輪(タイヤ)走行が必要

・a.1 支持車輪上げ下ろしのメカニズムが必要

・a.2 タイヤ荷重が大きく(約 7.5tトン)、パンクや消耗が懸念

・a.3 低速で乗り心地悪い

・a.4 案内力も弱いので、案内車輪(タイヤ)を台車横に張り出し、壁との接触を防ぐ必要あり

・a.5 案内車輪出し入れのメカニズムが必要

b. 超電導磁石が故障すると浮上・案内が働かず、車体と軌道が接触・損傷する

・b.1 台車下側には緊急着地輪(金属製の固定輪)が必要

・b.2 台車横には案内ストッパ輪(金属製の固定輪)が必要

c. 超電導磁石と推進コイルの間隔が大きい【注1】

・c.1 磁束が外に漏れ、モーターとしてのエネルギー効率が低い(消費電力大)

・c.2 それでも車体と軌道側面との間隔が非常に狭い!【注1】

d. 超電導磁石の超強磁場が車体外側に剥き出し!

車輪が4種も必要なこと自体が、技術の筋の悪さを示しているのではないか。本稿では、これら4種の車輪について論じる。(b)が最も懸念されている事故原因で、重大になりうる。(d)が最も強引無理な点で、コストを上げ、不便になり、リスクがあると筆者は考える。本シリーズ#4:超電導磁石で述べる。

【注1】JR東海は、これら寸法は機密だとして公開していない。リニア見学センターの実物大模型(ただし旧型)から測ると、台車と側壁の間隔は7cm、案内ストッパ輪は3cmほど台車から突き出しているので、最小間隔は4cmほどとなる。

連接台車

4種類の車輪を議論する前に、「連接台車」というリニアが採用している方式について述べる。右は模型の写真である。台車の2対の空気バネに、左右から車両を載せる。台車の中央が、車両の繋ぎ目に位置する。2つの車両で、連接台車を共有する。

列車の編成替えには、車両をクレーンなどで釣り上げる設備が必要である。おそらく整備基地内でしか作業出来ない。事故などで一部の車両が損傷し走行が難しい場合でも、連結を切ることは出来ず、復旧作業の大きな制約になる。

連接台車あたり、SCM 4つと冷凍機のセットが2組、4本の支持車輪と上げ下げする油圧機構がある。4つの案内車輪は、おそらく支持車輪と連動して、せり出したり収納される。案内車輪の直ぐ近くに、台車枠から少しはみ出した案内ストッパ輪が見える。緊急着地輪はこの写真では見えない。車両は、前後(写真上は左右)の台車で、計4本の支持車輪で支えられる(ただし先頭と最後尾車両は6本)。

台車と車体には隙間がある。下の写真は最新のL0系で、クリック拡大して見てほしい。隙間を塞ぐカバー(ぶかぶかした分厚い布?)が周囲の枠でボルト止めされている。なんとも手作り感がある。

支持車輪とパンク対策、外接補助輪で支える?

リニア新幹線L0系は、(中間)車両の重さ25トン、乗車定員68名なので、計約30トンを4本のタイヤで支える。タイヤあたり7.5トンという荷重は、乗用車用より〜20倍も大きいが、航空機用としては特に大きくはない。例えば、自衛隊の戦闘機 F-15Jは、自重約13トン、最大離陸重量 30.8トンを3本のタイヤで支える。

写真のリニア用タイヤ(トリミング済み)は、戦闘機用を基に、ブリジストンが開発したという。最大16両編成でタイヤは68本もあり、定員約1000人の乗客の命を預かるので、戦闘機用よりもずっと高い信頼性が求められる。

タイヤにはパンクが付きものである。タイヤが潰れて車両が傾くと、軌道側壁と擦って、SCMやコイルを損傷しかねない。それを防ぐために「タイヤ外周に外接補助輪(アルミ製)を設置し、タイヤパ ンク時にはタイヤに代わって荷重を負担させる」という(2009年技術評価、p. 30)。車輪がさらにもう一種類登場した訳であるが、これはカウントしていない。

外接補助輪とは、上の台車写真で、支持車輪の横に張り付いている白いものと思われる。リムの張り出しかディスクか不明だが、こんな薄いアルミで7.5トンの荷重を支えられるのだろうか? たちまち歪んで、ガタガタになるのではないか? 支えられるとすれば、その径はタイヤ径に近く見えるので、パンクしても車体はあまり傾かないのだろう。【注2】

【注2】外接補助輪も含む支持車輪の金属製ホイールは、SCMの強い磁場中で回転するので、渦電流が流れて発熱する。500km/hから緊急停止するときなどは著しいだろう。150km/hでも熱履歴を繰り返すと、ベアリングやタイヤの寿命に影響があるのではないかと懸念されるが、記述はない。(ブレーキローターはカーボン製とのことで、この懸念は少ない)

なお、空気圧は常時モニターしており、異常に低下すれば直ぐに停止させるという。停止して、他に異常がないことを確認(どうやって?)できたら、アルミの外接補助輪でコンクリートの軌道上をゴロゴロと助走し、低速の浮上走行で回送するという(p. 30)。タイヤ 1本パンクすると、数時間の運転停止になるだろう。

より悪いケースとして、案内車輪が側壁の上にはみ出す可能性があるのではないか。台車の後ろ側タイヤがパンクすると、台車は前上がりの姿勢になる。前側の案内車輪のどちらかが一瞬でも強くグリップすると、壁を登って案内車輪が側壁の上にはみ出す可能性があるのではないか。台車は傾いたまま、下部は側壁を擦ったままになる。いわば脱線である。復旧には数日かかるだろう。

「リニアには脱線という概念がそもそもないんです」とJR東海は言うが、これこそ思考停止の傲慢な態度だ。あらゆるパンクのパターン、速度のケースについてきちんと検討すべきだ。あらゆる想定でシミュレーションして、必要なら実車試験して、想定外を無くすことだ。

台車の点検整備は、超電導磁石の磁場が重大な障害

2009年技術評価(p. 40の表)には次の記述がある:

・2日ごとに、励磁状態での自動検査 (タイヤ・台車内・車体表面等 の自動検査)

・60日ごとに、消磁状態での整備・検査(タイ ヤ交換・台車内目視検査)

(60日間で約1500回着地、一日当たり平均25回着地とのこと)

戦闘機では離着陸毎にタイヤを目視点検できるのに対し、リニアでは2日に一度、つまり(150km/hの)離着陸50回に1回だけ、しかも自動検査で済ませるのだ! 自動検査の内容は全く不明で、空気圧を調整できるのかどうかも分からない。

「60日ごとに、消磁状態での整備・検査」なので、整備士が直に見て触る、いわゆる点検整備は2ヶ月に1回しかやらない! 4種類の車輪だけでなく、油圧ポンプや配管、車輪の可動機構も、台車廻りのほぼ全てが2ヶ月に1回だけなのだ。なんとも不安である。

日常は車両基地に戻っても、SCMは〜1T(テスラ)の磁界を保持したまま、冷凍機も運転したままにする。「消磁」(超電導電流をゼロにして、磁界を無くす)も「励磁」(超電導電流を元に戻す)も、手間と時間とエネルギーを要するので、出来るだけ励磁状態のままに維持したいのだろう。消磁しない限り、整備士は台車に近づくべきではない。うっかり磁性体金属を身につけていると、磁石に吸い付けられてしまう(本シリーズ#4:超電導磁石参照)。

SCMの強力な磁場が、台車周りの点検整備作業では重大な障害なのである。だから「自動検査」が必要なのだろうが、ちゃんと検査できるように開発できているのだろうか? カメラ画像チェックぐらいでは、問題を発見できないだろう。JR東海は点検整備の技術情報を公開して、検査の確実性を示すべきだが、資料は見つからない。事故が起こってから「想定外なので自動検査できませんでした」では遅いのだ。

緊急着地輪と案内ストッパ輪、SCM故障時対策

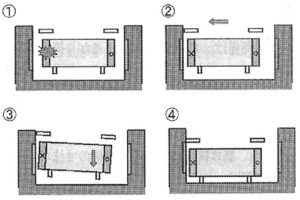

リニアで最も懸念されている事故原因は、SCMが意図せずして超電導性を失うクエンチと呼ばれる現象である。最長編成で136個もあるSCMが、浮上走行中に一つでもクエンチすると事故になる。その台車では、クエンチした側が側壁に押しつけられる力が働く。

技術評価(p. 29の表)に「超電導磁石故障(高速着地)」との記述がある。緊急着地輪に関する論文により詳しい説明がある。

クエンチが起きたのを検知すると、対抗するSCMも強制的にクエンチして出来るだけバランスをとる。まず案内ストッパ輪が側壁に、緊急着地輪が軌道に接触し、ガリガリと大きな音を立てる(はず)。超電導電流は、一気ではなく、連続的に減少するので、緊急着地輪への荷重は数秒後に最大となる。約4秒後に支持車輪が接地し、荷重を徐々に担う。最後は、支持車輪のディスクブレーキで止まる。

左写真は、先頭車両の実物大模型(ただし旧型)で、赤矢印が案内ストッパ輪である。驚くほど小さく「ちゃちに」見える。いざという時、役に立つのだろうか?

六角ボルトの頭がむき出しなど、素朴な工作ぶりに驚く。その隣に鎧戸らしきものがあり、低速時にはここが開いて、案内車輪がせり出してくる。

止まれたとして、その後どうするのか記述がない。破損の程度を確認したいところだが、狭い隙間なので見るのも難しい。タイヤ走行できるならば、まずは現場を離れて、軌道の損傷をチェックしなければいけない。なにしろ案内コイルが2枚連続で壊れてると、浮上走行が保障されないのだから(技術評価 p. 28の「浮上案内コイル故障」)。この軽いケースでも半日ぐらいの運行停止になりそうである。

もし台車の損傷が大きく、軌道と接触したままだったどうするのか? 無理に動かせば、軌道の損傷が拡がってしまう。この台車だけを切り離すこともできない。恐らく数日の運行停止になるのではないか。

「高速着地」にはいろいろ疑問がある:

1) クエンチ検出の確実性・速さ

2) 対抗するSCMを強制クエンチする応答速さ

3) 台車下部が側壁を擦るのではないか(案内コイルの損傷)

4) SCMが一つクエンチすると、台車の片側4つとも道連れクエンチする可能性が高いのではないか(急激な磁場の変化もクエンチの原因となる、冷凍機も共有する)

いずれも答えは見つからない。情報開示が不足している。山梨実験線で、SCM 2つが同時にクエンチしたとの想定で実験しており、軌道の傷ぐらいで済んだという。しかしその実験だけで「高速着地でも安全です」と言われても、原発の安全神話のようなもので、なかなか信用できるものではない。自動車のクラッシュテストのように、もっと厳しい条件で数多くの実験をやるべきだ。

低速でのSCM故障は大丈夫なのか?

高速でのSCM故障は上記の通りに一応は想定されているが、低速でのSCM故障は記述さえない。筆者は、低速でのSCM故障はタイヤパンクとよく似た状況となり、「脱線」の可能性があるのではないかと考える。

上の図「クエンチ発生時の台車の動き」は、低速時でもほとんど同じはずである。案内ストッパ輪ではなく、案内車輪(タイヤ)がこの場合は働く。台車の後ろ側のSCMがクエンチすると、台車は前上がりの姿勢になる。案内車輪が一瞬でも強くグリップすると、壁を登って車輪が側壁の上にはみ出す可能性がある。いわば脱線である。

あらゆるクエンチのパターン、速度のケースについてきちんと検討すべきだ。あらゆる想定でシミュレーションして、必要なら実車試験して、想定外を無くすことだ。

山梨実験線でのSCMクエンチ発生を隠蔽?

技術評価(p. 29)に「山梨実験線で(超電導磁石故障の)発生事例なし」との記述がある。SCMのクエンチは非常に起こりにくいものだと主張している。

技術評価(p. 29)に「山梨実験線で(超電導磁石故障の)発生事例なし」との記述がある。SCMのクエンチは非常に起こりにくいものだと主張している。

しかしこのブログによると、1999年9月4日付けの山梨日日新聞が、その約1か月前の同年8月5日に「山梨リニア実験線 クエンチで車両停止」したと伝えている。原因は冷凍配管の欠陥である。

都合の悪い情報は隠蔽して、安全神話を振りまくような組織は信用できないことを、我々は 3/11で学んでいる。JR東海には技術に対して真摯であること、考えられるあらゆるリスクに対して、十分な検討を行うことを求めたい。

本記事では、4種類の車輪の役割を細かく見てきた。磁気浮上というお化粧の下の素顔を見たような感じである。技術の継ぎ接ぎさが分かる。

支持車輪、案内車輪とタイヤが68本×2種あるが、一本パンクしただけ何やら危うげである。136組もある超電導磁石のどれか一つがクエンチすると、金属輪で非常着地しなければいけない。脆弱でトラブルの起こりやすいシステムのように思われる。

異常時対応や安全対策を考えてみても、この技術は未熟であり安全性は十分に保障されていないと言わざるを得ない。我々素人でもすぐに思い付く故障モードに対して、検討が不十分であると感じざるを得ない。見切りで強引無理に突っ走るのではなく、衝突テストなりを徹底的に実施すべきである。