Kさんは終戦当時24才、ベニア板製の特攻ボート・震洋の部隊員だったが、米軍の侵攻に追われて、沖縄北部の山中を彷徨っていた。

Kさんは寄稿者の中で、戦争中も執筆時も、最も反戦的ではないかと思われる。軍国主義教育に染まらず、自分で考え判断し行動できる人物のようだ。

『私が召集されたのは、敗色濃い昭和十九年六月のことである。当時私は意図的な不摂生で半年前の正月に肝臓をやられ黄胆になって骨と皮ばかりに痩せてしまっていた。』

彼は良心的徴兵拒否を試みたのだが、不合格になると期待していた徴兵検査は「乙の上」で合格させられてしまった。直ちに、1944年6月15日、呉海兵団に入隊し、海軍二等水兵となった。

『さて帝国海軍軍人になった翌日から私達は古兵殿から初年兵教育と称して、鉄拳と鞭とどなり声と罵声とに追いたてられて、規律という枠の中で人間としての存在感とか、社会人としての思考力とか一般常識とかは全く通用しない「絶対服従」以外に生きる事の出来ない社会の一員に組み込まれていったのである。』

まるでロシア文学のような文体で、Kさんは的確な状況把握能力を示している。彼はさらに、「上官の命令は陛下の命令である」の遠因が、「参謀本部を天皇に直属する組織」としたことにあると看破している。

Kさん達は、2週間後に、呉から大竹海兵団(現在の三井・ダウ ポリケミカル大竹工場、岩国基地の北8km)に移動し、3ヶ月足らずの訓練を受ける。大竹ではいきなり、

『「お前達は、消耗品だから高度の教育必要なし」と言われたときはショックだった。』

彼は教班長の身の廻りの世話をする係に任命され、リンチからは免れることができた。「乙の上」合格者なので、一定の配慮がされたのであろう。以降も彼は、肉体労働より、知的労働担当にされることが多い。大竹で最も辛かったのは、炎暑のなか重装備で4km先までの避難訓練だったという。

大竹での初年兵教育が終わり、Kさんは『幾つかある配属地の中から川棚(温泉地)という地名にひかれて希望して汽車に乗せられて西下した処』、大浦湾に面する長崎県東彼杵郡川棚町の川棚臨時魚雷艇訓練所であった。彼が他のどこを選んでいたとしても、おそらく全て特攻部隊だったのではないか。

『時は昭和十九年十月二十五日。此の地で、第二十二震洋特別攻撃隊が編成され私達はその一員に加えられた。』

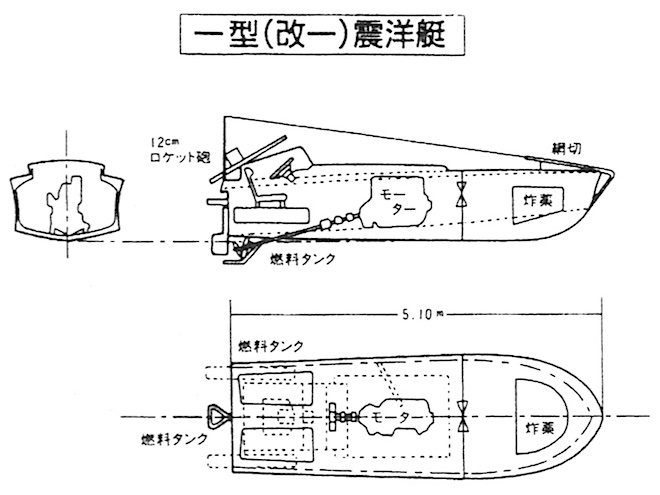

『船首に約三百kg(注:250kgとする資料が多い)の爆薬を装着し、船尾に推進器を着け、国産自動エンジンを動力とした緑色に塗られた全長約五mのベニヤ板製のモーターボート・・・敵艦に体当りして瞬時にして敵艦を轟沈させるという代物であった。』

部隊の編成は、(名簿作りなども担当した)彼の推測によると:

総員 178名(うち士官 8名)

搭乗員 50名(予科練出身)

本部付 20名(Tさんは暗号兵としてこの中に含まれる)

整備兵 40名(船の機械の整備)

基地隊員 60名(艇の格納庫への出し入れ)

艇の数 55隻

搭乗員は予科練から廻されていたのだ! その15のSさんも、震洋で特攻させられる可能性があったのだ。

部隊は川棚で様々な訓練を実施し、いよいよ1945年1月12日、任地・沖縄に向けて、輸送船・豊坂丸で佐世保を出港した。

『「あゝ遂に来るべき時が来た」「今日迄いつくしみ育ててくれた親や姉、温かい愛情と信頼で結ばれていた友人や知巳、又、瞼の底に焼きついている、故郷の山河とも、二度と再び相まみえる事はあるまい」と思う半面、何とか生命永らえて、「も一度相まみえたい」という強い願望を憶えたのである。』

『本土を一歩でも踏み出せばいつ海空から攻撃されてもおかしくないという戦況の中で極度の緊張と不安にかられながら、或る時は島影に又或る時は港に避泊しつつ、正に九死に一生を得て約十日間の航海を終え一月二十三日那覇港に入港したのである。』

さらに沖縄本島の南を回り、1月26日に東岸の目的地・金武(きん)港に到着(現在の浜田漁港と思われる)。翌日から、

『総員でしかも昼夜兼行で艇の格納壕掘りが始まった。この艇の格納壕というのは、海岸に近い山の下っ腹に巾3m高3m奥行30m程の横穴を10本以上掘り、海からこの穴へ通じるレールを敷きその上をトロッコに乗せた艇を出し入れする構造になっていた。』

格納壕掘りには地元住民も大勢動員されたはずである。Tさんは事務作業を命じられ、その後は『暗号の解読とか文の作成技術を習得する』ため、那覇に下士官一名と共に一か月間派遣された。

1945年3月14日、幕舎で勤務中のTさんに、突然機関銃の音が聞こえてきた。彼が金武湾を見下ろす丘に登ると、

『一機のB24と思われる飛行機が悠々と飛び乍ら、前、中、後部の三ヶ所の銃口から、真下の金武湾で艇隊訓練をしていた我が震洋艇を狙い撃ちしているではないか。』

『被害は甚大で、死者十九名、震洋艇十隻、大発一隻を失った。死者の内訳は、先任将校の中尉一名、搭乗員(予科練出身)十五名、大発乗組員四名である。』

震洋隊は空爆に対する防御の備えを全く持っていなかった。大型爆撃機 B24は、航続距離(3500km)からして、初めて硫黄島から飛来したものではないかと思われる。硫黄島の戦いが終結したのは3月26日であるが、米軍は3月4日には飛行場を使用していた。

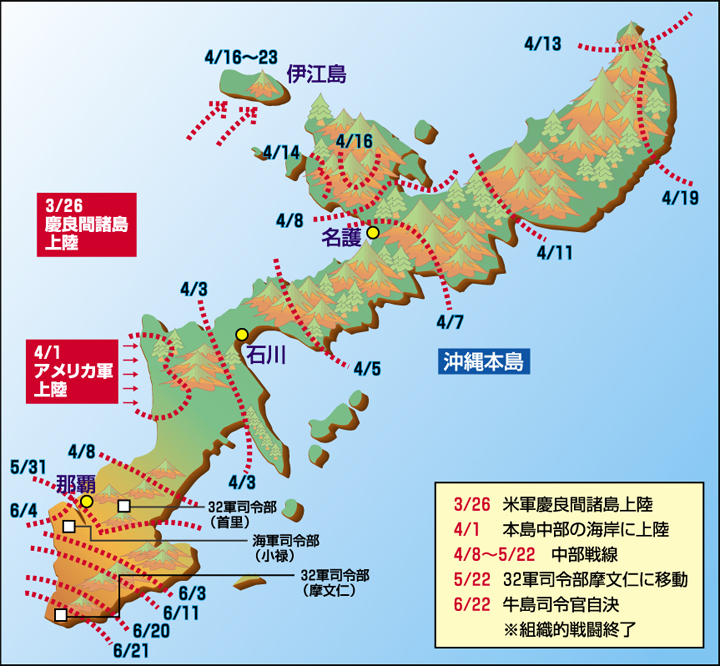

1945年3月23日から、米軍の沖縄攻撃が本格化する。

『敵機動部隊の熾烈な波状空襲及艦砲射撃を受ける事になった。・・・約三十機程で編隊を組んだ敵機が現れ、夫々の攻撃目標を目指して襲いかかってくるのである。その方法は建物に対してはロサ弾(焼夷弾の一種)で徹底的に焼き払い、人影を見ると機銃掃射を繰り返す、すさまじさで到底反撃など出来る状況ではなかった。従って地上からは一発の高射砲も機関銃も発射されず空からの友軍機の飛来もなく、全くの無抵抗で敵には一機の損害もなく思う儘の攻撃を許していたのである。』

これに対して、第二十二震洋特別攻撃隊の反撃は:

『三月二十七日夜、我が震洋隊は海軍司令部より出撃命令を受け五隻の艇で第一次の出撃をしたが敵艦を捕捉する事が出来ず翌二十八日早朝帰投。』

『三月三十日夜一箇艇隊(十二隻)第二次の出撃を敢行するも敵艦船の所在を捉み得ず翌朝帰投、艇を格納壕へ入れる暇もなく敵機に発見される所となり全艇被爆炎上した。』

『四月三日夜第三次出撃。・・・(以下部隊長の手記による)。六隻で出かけたが先ず一隻機関不調、続いて機関故障で二隻落伍、ついに三隻で出撃、やがて左横約一万mにかすかに明滅する敵艦の発光信号を認めこの敵艦を攻撃目標に選んだ。・・・肉眼で捕捉し得る距離迄近接すると艦型は間違いなく二本マストの駆逐艦であった。

指揮官は目標を指示して指揮下の艇に攻撃を命じた。数十分後に耳をつんざく大音響と共に大火柱が上がり大火災と共に敵艦は我が壮烈果敢なる特攻々撃によって轟沈されたのである。』

「沖縄県戦争遺跡詳細分布調査(3).pdf」の p. 54-55と見比べると、Kさんの記述はたいへん正確なことが分かる。

斯くして第二十二震洋隊は最初で最後の戦果を挙げたのだが、そのために74名が犠牲になった。震洋隊は全部で146隊もあったので、少なくとも2万人以上が投入されたはずである。それら全ての戦果は、米国の資料によると4隻だけだったという。

一方、震洋隊全体の戦死者は 2500人と言われる。特攻自爆死よりも、輸送船が撃沈、出撃前の地上戦 、事故などによる死者が多かったとされる。ただし日本本土に配備された隊のほぼ全ては、幸いなことに、敵艦と相まみえることもなく終戦を迎えた。

さて、その当時の戦況は図の通り、米軍が間近に迫っており、『皆無といってよい程の陸戦兵器を持たない』震洋隊は基地を撤収し、4月4日以降は北へ東へと山中に逃れるしかなかった。その後間もなくして、

『部隊は解散になった。「今後は自分の判断によって身の処し方を決めよ」という事になった。それ以後、階級章は剥ぎ取り階級による指示も命令もなく、誰からも拘束される事も無く、一人の社会人として自由に生きる事になったのであるが生活環境は極めて厳しく、食糧を求めての空しくあてのない彷徨が始まったのである。』

この日から約5ヶ月間、Kさん達のサバイバルが始まる。詳細な記述が連綿と続き、貴重な記録である。日付や場所がほとんど不明なのは残念であるが。

『我々のみならず島の北部に駐留していた陸軍の兵士や、「一ヶ月もすれば戦に勝って帰れる様になるから」と言われて島の南部から避難して来た島民(主として老人、女性、子供)達が、持って来た食糧もまたたく間に食い尽し飢餓難民となって耕地の少ない北部に溢れたのである。・・・しかしこの多くの犠牲を強いられた無宰の住民は米軍の「住民には一切危害は加えないから収容所へ入れ」という宣布工作によって米軍の支配下に入りこの問題は急速に解決された。』

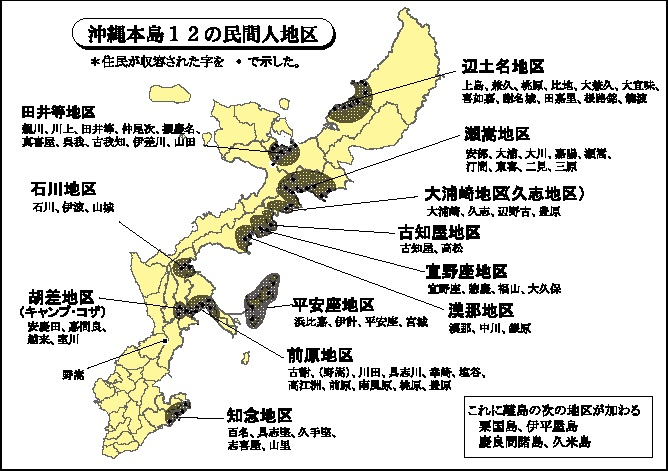

当時の沖縄県人口は49万人で、12万人が地上戦に巻き込まれて亡くなった。本島には約32万人が生存しており、放置すればさらなる大惨事は必至であった。米軍は、本島内の民間人を下図の「地域」に収容した。沖縄人のC・P(シビリアンポリス)も組織して、住民が「地域」に集まるよう説得に当たらせた。

米軍は食料と生活必需品を供給し、地域内では住民のリーダーを選定し、食料分配などの自治を任せたという。米軍の手抜きにもなり、その間、彼らは日本軍兵士の掃討や基地建設に注力した。

もし逆の立場で、日本軍が米軍支配の島を占領したとすれば、食料収奪ばかりで供給などするはずもなく、住民の命はとことん脅かされたであろう。南京とその周囲のように、残党狩りと称して、島内の男を片っ端から惨殺したかも知れない。

『後で判った事だが、我々兵隊も武器を捨てて白旗をかかげて降伏すれは米軍からは「名誉ある兵士」として迎えられたのだが「敵の軍門に下る事は帝国軍人の最大の恥辱であり万死に値する。生きてこの恥辱を受けるより死して護国の鬼となれ」と子供の頃からよく聞かされ、軍隊でも教育されていたので、この時点では降伏など思いも及ばなかったものだ。』

Kさん達は『木の実、草の根、若芽、へび、かえる、蘇鉄の茎など食べられそうなもの』はほとんど食べて、時には親切な住民から食事を恵んでもらった。

ある時は、「岬に駐留していた米軍が引き揚げたらしい」との話を聞き付け、夜陰に紛れて近づき完全に無人で絶対に安全な事を確認した上で、食料など放置された物資をありったけリヤカーに山積みにして持ち帰った。

ある時は、食糧を積んだトラックを白昼堂々襲う事を計画し、襲撃場所を慎重に選定して、まんまと成功した。

『さて今にして思えばこの時期の沖縄の南半分では本土決戦の前哨戦として国運を賭して必死の戦斗を繰り返していたのではなかろうか。或は、沖縄玉砕が六月二十五日だったので既に戦が終っていたのかも知れない。我々が居た北半分の山中では再三行われていた敵の山狩りや掃討作戦も空襲もなく、張りつめていた空気も何かやわらいだ様な感じだった様に思う。』

住民が収容地域に入ってからは、空き家を拝借して住み、住民が隠しているであろう食べ物を徹底的に探し出して、露命をつないでいた。

この頃、Kさん達は何とかして日本本土へ帰ろうと考え、『最北端の国頭村へ行って漁師さんと交渉すれば五拾円位(当時は大金である)で島伝いに鹿児島県迄送ってくれる』との情報を掴み、持ち物を全て携えて真夜中に出発した。

ある橋に差し掛かったとき、米軍の幕舎に気付いたが寝入ってる様子で、音を立てないように慎重に渡っていると、

『二~三mも進んだだろうか何か足に引っ掛かったなと思った途端、シュシュシュと夜の静けさを破って音がした。次の瞬間上空でパンという大きな音がすると、白昼を思わす様な光りがあたりを照らしだした。照明弾が炸裂したのだ。』

橋を飛び降り、水中を海に向かって泳ぐように歩き、照明弾で明るい間は潜り、暗くなったら息を継いでいた。その間、『機銃弾は頭上を越えたり囲りに落ちたりして生きた心持はしなかった。』

仲間は全員無事だったが、背嚢に入れていた全財産をKさんは失い、本土行きの夢も希望も消えてしまった。

仲間は5人で、Kさんが唯一の二等兵で、一番下っ端だった。しかし潜伏逃避行を重ねるうちに、軍隊内であった序列は完全に崩れていった。

『即ち処世術というか生活能力というか社会性等に優れている者がいつの間にかリーダーにまつり上げられる様になっていった。要するに食う為には、或は生きる為には階級なんか何の役にも立たない事を現実の生活の中で充分認識させられていったのだ。』 つまりKさんがリーダー格になっていたのである。

ある日、彼はタバコの調達に出かけた。住民が自宅に見回りに戻ってくるので、タバコを買おうとしたのである。しかし偶々『五、六十人の米兵』がやって来たので、彼は機銃掃射の中を裸足で命からがら逃げた。左手に銃創を負ってしまった。

そうこうしているうちに、Kさんはとうとうマラリアに倒れる。避難小屋に1人残され、『四十度以上の熱と斗い乍ら、朦朧となる意識の中で幾度となく死と向き合い十日間以上も死線をさまよった。』

仲間が毎日様子を見に来てくれていたのだが、そのうち全然来なくなった。Kさんはようやくどうにか動けるようになり、仲間が居るはずの民家に向かった。

『一歩歩いては立ち止まり、二歩歩いては座り込みながら杖を頼りに兎に角残った力を振りしぼって一心に歩いた。山小屋を出たのは朝だったが民家に着いたのは暮色がただよう頃だった。漸くたどり着いてみれば四人共マラリヤで枕を並べてうなっていた。』

『そして八月十六日の早朝、米軍機の超低空飛行でビラがまかれ、我が大日本帝国の無条件降伏を知った。それから約半ヶ月、半信半疑のうちに九月一日を迎え、沖縄人C・P(民警)や日本軍兵士(捕虜の先輩)等の説得を受け入れ(日本軍兵士としての誇りを捨て)蚤と虱にまみれマラリヤと下痢と栄養失調で憔悴し切った身体で米軍に投降した。その日の内にDDTで全身消毒と衣服を着替え、蚤と虱から解放され、下痢止めとマラリヤの薬で病気の苦痛からのがれる事ができた。』

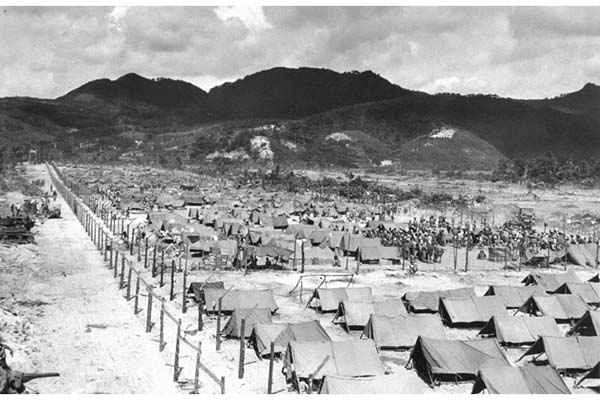

『翌二十一年二月迄捕虜として収容所に抑留されていた。・・・衣食住は有り余る程有り、酒、煙草等の嗜好品も不自由なく、娯楽も映画会自作自演の芝居ありで楽しんだ。私はこの捕虜生活の中でも恵まれて、大隊本部の役員から捕虜事務所勤務となって、精神的にも物資的にも余裕を持った生活をさせてもらった。』

『最後の復員者の名簿作りを終えて最終便から二便早い二十一年二月二十五日米艦LSTに乗船して名古屋港着で復員した。』

『何としても、これ程無意味で無謀な戦いはなかったと思う。第一に彼我の物量に大差があった。我々が生命の綱と頼りにした小銃一丁にしても我が一発射つ間に彼は七~八発発射する。空軍を比べても我は一機も飛ばないのに彼は毎日何百機かの飛行機で襲って来る。食糧に於ても我は全然なし、彼は有り余る程有る。我が艦船は一隻も居ないが敵艦は沖縄本島を隙間なく取り囲んでいる。内地に於ても大空襲を受け都市という都市は焼野ヶ原となり、広島、長崎は新型爆弾に見舞われたではないか。この戦いで我が日本が得たものは何だったのか。一体誰が得をしたのか。そして一番の犠牲者は誰だったろうか。今更ら悔いても仕方がない事だが、思い出す度に腹が立つ。』