Yさんは終戦当時15才、所沢陸軍飛行隊の一員として、岩手県盛岡に居た。

『国民学校高等科二年生(現在の中学二年生)の三学期、学校から帰宅の途中、小川で鍬を洗っていた父が私の顔を見て、「今日大津の少年飛行兵学校から採用通知が来たが、どうしても行かにゃあいけんのや。どうせ年がくりゃあ行かにゃあおれんのに」と言った。私は急いで帰り、噛み締める思いで、採用通知書と入校期日を見た。私は今でも、既に鬼籍の人となった父のあの時の寂しそうな顔が忘れられない。今、この年になって、その心情がよくわかる。』

この書き出しで始まるYさんの手記は、志願した当時の心境や入隊生活を思い出し、なるべく忠実に再現・記述しようと務めたように思われる。それだけに痛々しいような、読むのが辛いような箇所も多い。

Yさんは、1944年4月2日に大津陸軍少年飛行兵学校に入校、45年3月8日に所沢陸軍飛行隊入隊、7月に盛岡旧陸軍連隊跡へ移動(疎開)して、終戦を迎えた。

『当時、「国民総動員」「八紘一宇」「屠れ米英」「一億火の玉」「欲しがりません勝つまでは」等々数えても限りない程の言葉、語句が日用語・・・皇国男児として空に海に志し、国の為に盡すことは、無上の名誉であり本懐と教えられた。』

『教育の力とは、全く偉大なものである。兎に角このような中で育った私達が、大空に憧れ、合格通知を手に、「日本男児の本懐これに過ぎたるものなし」と思うことに、何の躊躇いもなかった。』

1944年当時、陸軍少年飛行兵学校は全国で東京、大津、大分の三校があり、それぞれ1600名ほどの学生だったという。航空兵力強化に力を入れていたのである。約1年間の基礎教育を行い、その後に操縦、航空整備(技術)、通信と分かれて、それぞれ次の専門学校に進む課程であった。

大津校の跡地は、大津市役所、大津商業高校、皇子山運動公園となっている。学校になる前は陸軍病院で、その5で紹介したFさん(大腿部に貫通銃創)はここに入院した。

『学校は長良山の麓に在り、朝、夕の琵琶湖の眺めは、山の中で育った私には、不思議に安らぎと憩いを与えてくれたし、また比叡山や遠く望む比良の連峯は、今も懐しく目に焼付いている。』

『学科は、国語、数学、国史、地理、物理、化学、製図、操典類、兵機、衛生救急など。術科は、体操、教練(歩兵教練全般)、剣道、銃剣術、グライダーなどで、体操は飛行兵の素質をつくる為に必要な教科を、次第に高度に科させられた。回転機(フープといった)で正立、逆立と回転したり、高所よりとびおりる跳躍台、母屋の二階梁を見上げるような高さに設けた平均台を歩く訓練などがあり、またマットを敷いての回転体操も多かった。

教練も「気をつけ!休め、オイチニー」から始まって、第四歩臥訓練や、蛸壷(個人の入るだけの穴壕)を掘って対空射撃訓練、実弾射撃と一応は身につけさせられた。』

確かに「基礎教育」という感じである。なにせまだ14才である。全国から集まった少年達を、まず「稚心を去らしめて」集団規律生活に馴染ませ、均質に・従順に・機敏に鍛えて、適性を見定めて次の段階へ送り出したのであろう。

Yさんは少年飛行兵学校の生活をかなり詳しく記している。思春期の少年にとって、日々の全てが物珍しく、鮮明な記憶が残っているようである。もちろん辛いことも(冬季の寒さなど)多々あったが、全体として好印象が残っているように思われる。

『一ケ年の歳月は瞬時に過ぎ、習得する事、詰め込む事、すべて終えた生徒達は、各科に分れて飛行隊へ配属された。私は埼玉県所沢飛行隊に入った。即ち整備科であった。』

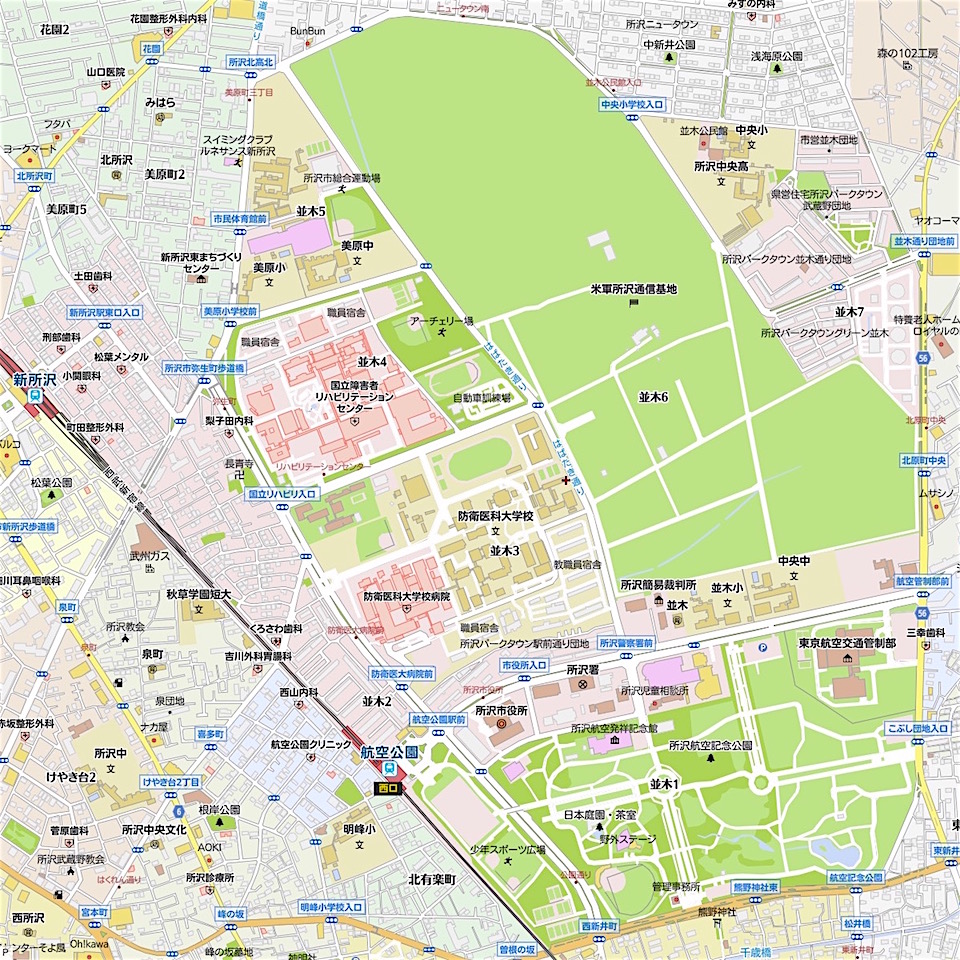

所沢飛行隊は、所沢陸軍飛行場にあった。この広大な跡地は、所沢市役所、防衛医大、航空記念公園などに活用されている(並木1~5)が、面積の3割余が米軍所沢通信基地(並木6)としていまだ占領されたままである。

『入隊した翌日の夜、東京にB29襲来、夜通し東京の空は焦げた。』

すでにこの戦局であり、じっくり講義を受けるよりも、飛行機、器材、教材などを周辺の雑木林の中に移転する作業などに追われた。

『雨の日には教科の講義が行われたが、他の日は、作業服にエンピ(スコップのこと)を肩に、雑木林の各所に四角で人の高さ位の大きな壕を掘り、その上に解体した木材で、屋根を作るという工法の作業を行った。』

『或る日、艦載機グラマンの襲撃をうけ、機銃掃射に見舞われた。恰も、夏よく乾いている地面に、大粒の俄雨がパラパラと降って来たように、私達の居る防空壕の上に、敵機の発射する機関砲の弾丸が降って来た。真上に接近した時以外は、機影は丸見えで、全く生きた心地はしなかった。』

学校時代とは異なり、飛行隊では「連帯責任」という名目でよく体罰が行われたという。その理不尽さに、Yさんは大いに憤慨している:

『特にその日の虫のおり所が悪いだけで、些細な問題をとり上げて、鉄拳が飛んだこともあった。・・・全く野蛮といわざるを得ないし、このような上官に、追慕の心情など到底湧いてこない。』

日本軍内でのイジメは大日本帝国が生み出した悪弊であり、情けないことに現代でもスポーツ界や企業内などで脈々と残っている(例えば、日大アメフト、電通など)。当時は「徹底的にいじめ、痛めつけることで、強い兵士をつくることが出来る」と本気で思っていた節がある。あるいは兵士の不満が幹部層に向かわないように、下層兵士間でいがみ合わせるという、卑劣な組織維持手法だったのかも知れない。イジメと上層部の無責任は、表裏一体の関係があるのではないか。

兵士達は非人間的な扱いをされ続けたためか、捕虜になれば放心したように従順で協力的になり、玉音放送で呪いが解けたように大人しくなり、ほとんど抵抗しなかった。「強制されて無理にやらされているだけ」とみんな本心では分かっていたのではないか。軍隊生活がやっと終わったと、ホッとしたのではないか。日本軍は戦う前から、内部の悪弊で負けていたのだ。

Yさんの皇国少年としての洗脳も少し解けたように窺える:

『或る月の明るい夜飛行場の一隅で、各自の隠し芸のようなものを出し合って慰安大会を催した。その時ある戦友が、「花摘む野辺に日は落ちて……」と上手な節まわしで唱った。私は感銘した。そして乾いた心が、潤うのをおぼえた。』

この曲は「誰か故郷を想わざる」で、 1940年1月の発売後、半年間で56万枚を売り上げるほどの大ヒットだったという。

歌が心の琴線に触れるエピソードは、この手記集で他に2例がある。その7のFさんが「皇国の母」を戦友に何回も歌って聞かせる話、次回・その15では教官が授業中に操作を間違えた振りをして「湖畔の宿」を少年兵に聞かせる話。いずれも「曲調が哀愁に満ちており、望郷の念をかきたてる」ようである。皇国神話に洗脳された大日本帝国の臣民といえども、率直な心情は変わりようがなかったのであろう。

さて、空襲はますます頻繁になり、1945年7月、当局は少年飛行兵だけを盛岡市内の旧陸軍連隊の空兵舎へ移動させた。もはや訓練を諦めて、疎開させたのである。この地は現在の「盛岡ふれあい覆馬場プラザ」一帯と思われる。

『八月「広島の方へ、大きな爆弾が落ちて、何もなくなったということだ」と友が囁いた。遥か故郷の安否を気遣っている中、終戦が告げられた。』

『私はこの体験を、決して私の人生に於て、無駄とは考えていないし、亦悔いてもいない。然し、もう決して二度とこのような戦争を、我が国の歴史に刻んではならないと思う。

あれから五十有余年。今強く思うことは、何時の時代に於ても、「真の人間性を持たない為政者、指導者、先達者に依って、如何に多くの人達が犠牲になることか」と。』